激動の近代インドを生き抜いた詩人・タゴール

彼の創った歌は時を超え、ベンガルの人々と共に生き続ける

彼の創った歌は時を超え、ベンガルの人々と共に生き続ける

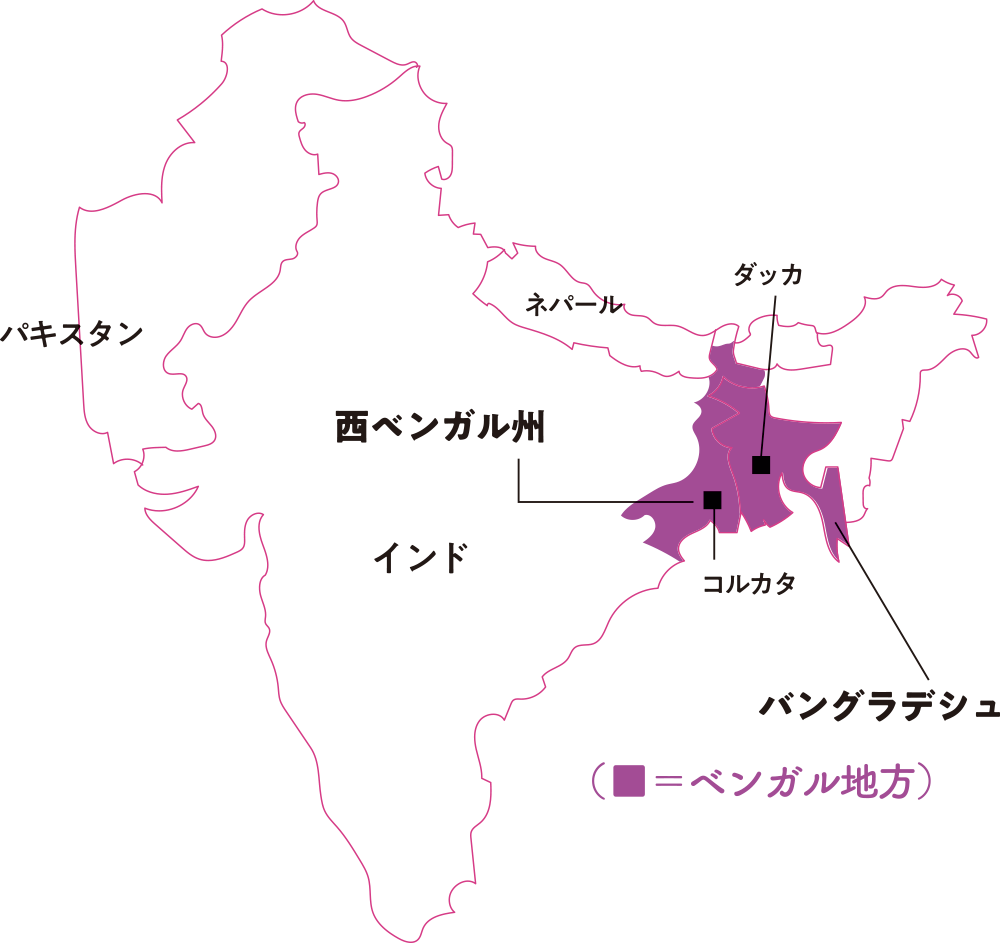

非西欧圏で初めてノーベル文学賞を受賞したラビンドラナート・タゴール。イギリス植民地時代のインドを生きたこの大詩人は、詩だけでなく歌も作っており、その数は二千曲以上にものぼります。「タゴール・ソング」と総称されるその歌々はベンガルの自然、祈り、愛、喜び、悲しみなどを主題とし、ベンガル人の単調であった生活を彩りました。そしてタゴール・ソングは100年以上の時を超えた今もなお、ベンガルの人々に深く愛されています。なぜベンガル人はタゴールの歌にこれほど心を惹かれるのでしょうか。歌が生きるインド、バングラデシュの地を旅しながらその魅力を掘り起こすドキュメンタリー。

国境や民族を越普遍性を持つ歌のちから

日本人の風土や郷愁にも通ずる、タゴール・ソングの魅力

日本人の風土や郷愁にも通ずる、タゴール・ソングの魅力

監督は佐々木美佳。若干26歳、ドキュメンタリーの制作自体が今回初めての佐々木監督は、東京外国語大学在学中にベンガルの文化を知り、魅了されてゆく過程でタゴール・ソングと出会いました。アカデミックなアプローチとは全く異なるドキュメンタリーという手法によって、過去と現在、さまざまな人々を繋ぐ“歌”の真の姿に迫る重層的な作品に完成させました。

日本人にとってはるか遠いベンガル地方で生まれた歌なのにも関わらず、タゴール・ソングは懐かしくも新鮮に心に響きます。唱歌や演歌のようなクラシックでスタンダードな歌でありつつ、瀧廉太郎の抒情性、宮沢賢治の荘厳さ、中島みゆきの気高さ、ブルーハーツの激情を併せ持ったような、国境や民族を越えて、今を生きる全ての人々に伝わる普遍性を持つ歌々なのです。

日本人にとってはるか遠いベンガル地方で生まれた歌なのにも関わらず、タゴール・ソングは懐かしくも新鮮に心に響きます。唱歌や演歌のようなクラシックでスタンダードな歌でありつつ、瀧廉太郎の抒情性、宮沢賢治の荘厳さ、中島みゆきの気高さ、ブルーハーツの激情を併せ持ったような、国境や民族を越えて、今を生きる全ての人々に伝わる普遍性を持つ歌々なのです。